蛇の目洋傘

蛇の目洋傘 全21色

蛇の目洋傘

伝統ある蛇の目傘を現代風にアレンジ

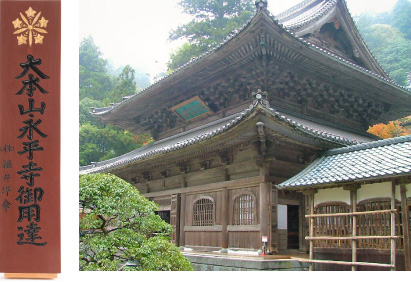

曹洞宗の総本山「永平寺」のご用達

曹洞宗の総本山とする、伝統と歴史のある永平寺のご用達を承っています。仏教では、傘の骨は後光を表し、傘そのものが天涯から発祥したとも語られており、各地の寺社、仏閣にもお使い頂いています。

地元である福井県産業を活かす

従来の蛇の目は紙や油紙を使用していましたが、取扱い方法が難しく、お客様より扱いやすい蛇の目が欲しいというお声がありました。私共は福井県の繊維技術を活かし、ポリエステルを使用しながら紬様の風合いで織り上げ、混繊羽二重を再現。使い易さ、丈夫さ、優美さを持った生地に仕上げています。

シルエットに特化したスチール合金製、軽量、丈夫さに特化したカーボン製と2種類。骨組みには福井県のメガネフレームの技術を活かし、骨を24本使うことにより丈夫でより優しい曲線美に仕上げ、格別な雨音を楽しむことができます。また、開きが2段階式になっており、開く角度を1段落とすと、蛇の目傘独特のシルエットになり、和装洋装どちらでもお使いになることができます。

手元(持ち手)と石突(傘の頭の部分)は、福井県の河和田塗りという本漆で仕上げています。河和田塗りは、日本の漆塗りの発祥の地と云われており、その歴史は継体天皇の古墳時代まで遡る伝統ある塗です。福井県河和田町の職人が一本一本手作業で丁寧な仕上がりで水や熱にも強く、使う度にさらに艶も出て、味わいも出てきます。

傘渡しの文化

傘渡しの文化

傘を広げて下から見上げる形が円(えん)に近いことから『物事がまるく納まる』『家庭円満』になるとも言われています。結婚式には「傘渡し」の儀式が日本の奥深い文化と、親から子供への花嫁道具として受け渡しをしています。

「傘渡し」とは、父親と新婦がひとつの蛇の目洋傘に入り、新郎の元へと歩みます。そして新郎に、傘と共に新婦を願いを込めて渡す感動の儀式。

伝統から文化へ。そして傘の産業に繋げたい。

伝統から文化へ。

そして雨の日を楽しめる

空間を。

数十年前、日本各地では傘作りが盛んでした。

傘の部品は約40~50個のパーツがあり、そこに匠の技が活きてこそ「美と伝統」がありました。しかし海外受注も盛んになることで、その伝統は少しずつ消えてゆき、今では

日本の文化である本来の傘が失われつつあります。

傘は古来より運気を広げる「末広がり」の意味を持ち、「露払い」「厄払い」で物事がまるくおさまる縁起物といわれております。

私共は、伝統を重んじながら「時代に継がれる傘作り」に日々邁進し、五感で雨の日を楽しめる空間を提供してゆけたらと思っております。

代表取締役社長 橋本肇